共同研究

「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」ムーンショット型研究開発事業プロジェクト

① 2025年4月13日(日)から10月13日(月)まで開催された2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のシグネチャーパビリオン「いのちの未来」に3か月間東京から参加しました。

世界各国から来場された方とアバターを通してふれあいながらコミュニケーションスキルや、他者理解が高まることが期待されました。

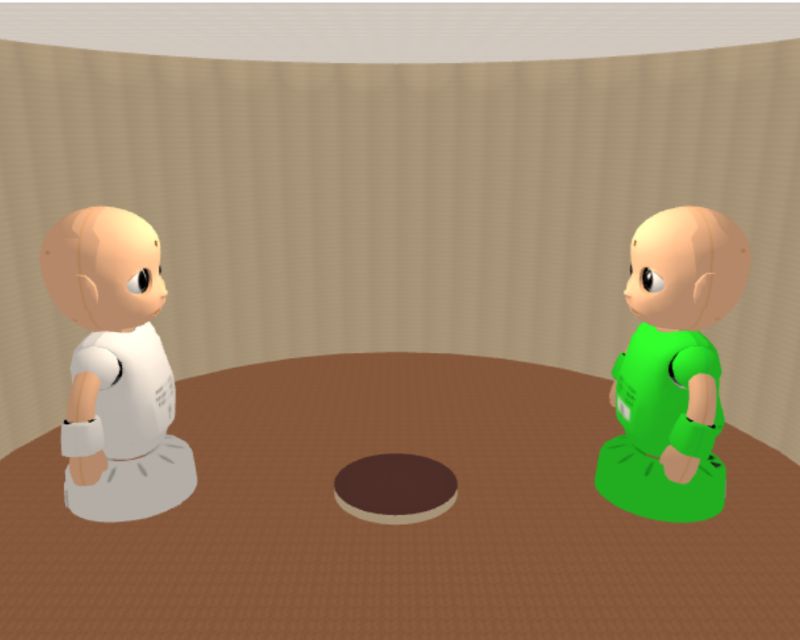

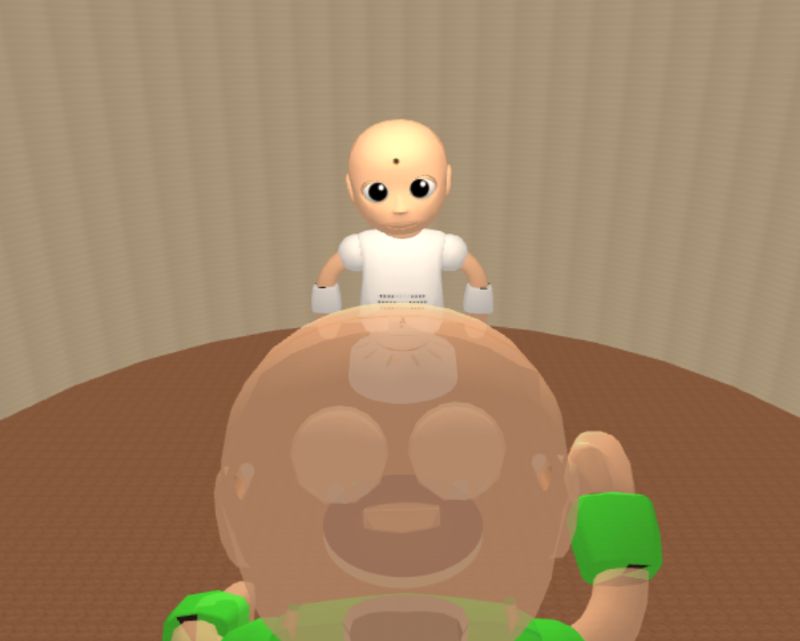

② 翔和学園では、大阪大学・長崎大学と「CommU-Talk(コミュートーク)」を使用したカウンセリングなどの研究を進めています。「CommU-Talk」とは、遠隔操作型ロボット「CommU」がアバターとなり、PC画面上で会話をすることができるシステムです。

こちらの研究は、共同研究者の西川菜月が第43回 日本社会精神医学会で最優秀若手奨励賞をいただきました。

「人と触れ合うロボットに関する研究」

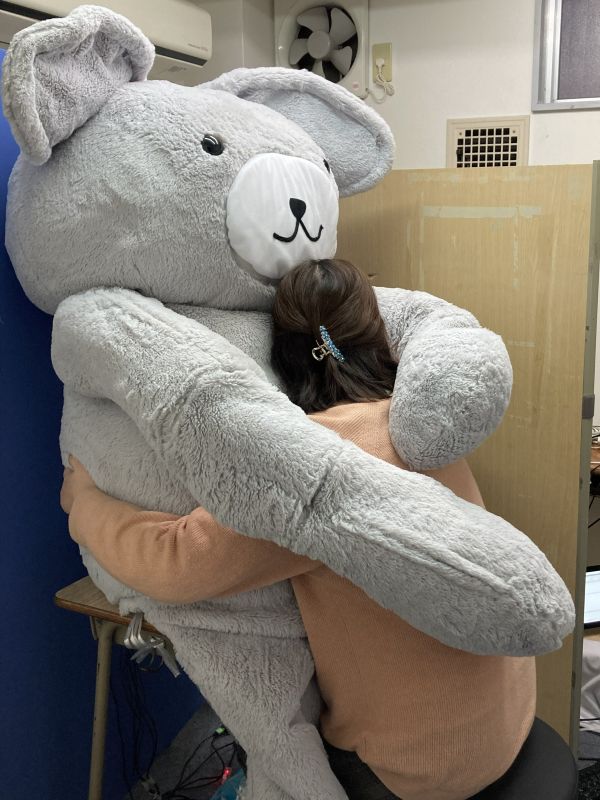

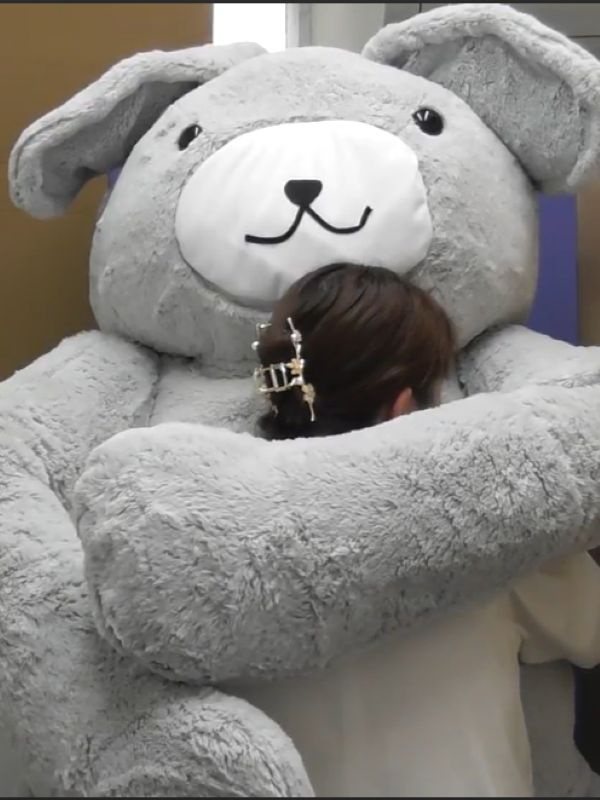

翔和学園では、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)・長崎大学と「人と触れ合うロボットに関する研究」を積極的に進めています。

遠隔操作型ハグロボット「Moffuly(モフリー)」は身長208cmと大きいため、成人を包むようにハグをすることが可能です。そのため、「Moffly」にハグをされながら話すことで、安心感が増し、他者理解や共感性が高まることが期待されます。

産学との共同研究によるロボットを使用したコミュニケーション研究

【大阪大学・金沢大学・長崎大学・産業技術総合研究所・国際電気通信基礎技術研究所(ATR)】

翔和学園では大阪大学・金沢大学・長崎大学・産業技術総合研究所・国際電気通信基礎技術研究所(ATR)等の産学との共同研究を積極的に進めています。

ロボットと発達障害の子どもたちのコミュニケーション実験を通じて、療育やカウンセリングへの利用の可能性を探っています。

就職面接の練習などにも試験的に使っています。

またアンドロイドを動かす操作部分をプログラミングの授業として教育の場にも活用しています。

本研究の一環として、翔和学園の受付に現在設置してあるアンドロイドの会話プログラムを考える少人数授業を行いました。プログラミング言語の構造の仕組みや適切なコミュニケーションを最先端のアンドロイドを用いながら学びました。

嗅覚とASDの研究

発達障害の診断基準に「感覚」の問題が加わりました。嗅覚はこれまで研究の遅れからあまり注目されてこなかった分野ですが、嗅覚情報は視覚や聴覚などの他の感覚と異なり、情動や感情をつかさどる脳の中心部に直接伝送され処理されるため、人間にストレートに影響を与えたり、感性的・感覚的な情報を与えやすいと言われています。嗅覚の問題を抱えるASDの方も多いことから、様々な専門分野の研究者と研究を行っています。

運動プログラムづくりの研究

・席にじっと座っていられない

・音読で文字や行を読み飛ばしてしまう

・怒ったり落ち込んだり感情の起伏が激しい

など、日常の様々な困り感を身体面から改善します。

作業療法士、理学療法士と連携し、お子さん一人ひとりにあった運動プログラムを作成していきます。